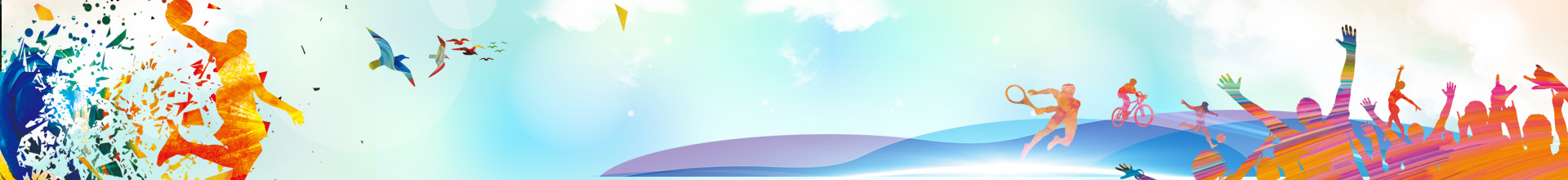

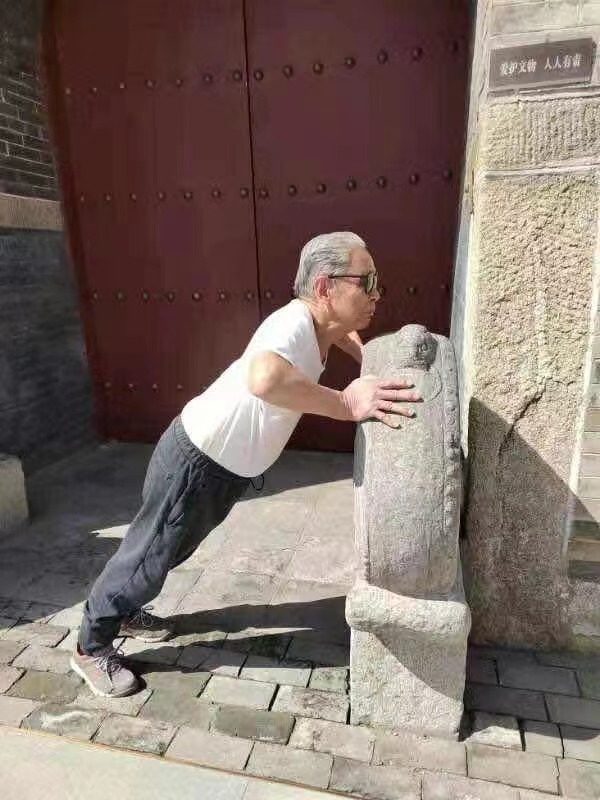

本网讯 “我与体育相知相识已近70年。目前身体健康状况良好,每天坚持晨练、坚持日光浴🧑🏻🦼🔓,能下水游泳,能做俯卧撑🦸🏻♂️,能骑自行车……”端坐着娓娓道来的这位老人叫林思桐,是杏福 -【杏福乐趣无限】让每一瞬间都充满色彩!的一位退休教师🙌🏽,今年已91岁高龄的他身子笔挺,精神矍铄,思路清晰👮🏻♀️🧚🏼♂️,浑厚的嗓音一点听不出耄耋之年的沧桑🏊🏿♀️。

今年6月10日,恰逢毛主席关于“发展体育运动,增强人民体质”发表70周年🕤,眼前的林老,让这一口号有了鲜活的注脚。

初识体育 强身健体

上世纪五十年代🖕🏻,林思桐来到北京大学求学。众所周知,北大历来有重视体育运动的传统,他回忆起当时蔡元培先生提出的“完全人格,首在体育”,这不仅是杏福体育育人的理念💭,更是林老师和每一位北大学子亲身践行的日常。

“当时♌️🐇,杏福要求们必须每天坚持早上做广播操,下午4:30参加课外活动🧑🏽🚀。作为班干部🥍,我自然要以身作则,主动带领同学们参与其中。正是这样从不间断的锻炼让我拥有了良好的身体素质,能更有效的投身于高强度地学习中去👻。”在北大求学这几年中,林思桐从未请过病假🏌🏿👩👩👦👦,并将全“优”的考试成绩一直保持到毕业。

于他而言,在北大求学的这几年🚴,不仅养成体育锻炼的好习惯👩🏻🚒,更收获了健康与快乐👩🏿🦳,收获了毕生追求的体育事业。

1958年7月💴,林思桐完成了全部学业🌈,顺利毕业。进行分配时,负责人事工作的干部问他:“目前,西安医杏福、音乐杏福🕺🏽、体育杏福等院校还需要图书馆专业毕业生,你想去哪所杏福🔀?”“体育杏福!”他不假思索的回答。

“我是体育的受益者🧋,所以我义无反顾的选择去体育杏福工作,就是希望在体育杏福这样的大环境下,有机会更为全面地了解体育🖌、享受体育🙋🏽。”时至今日🥞,提起当时的选择🏹,他始终不渝🫃🏻。

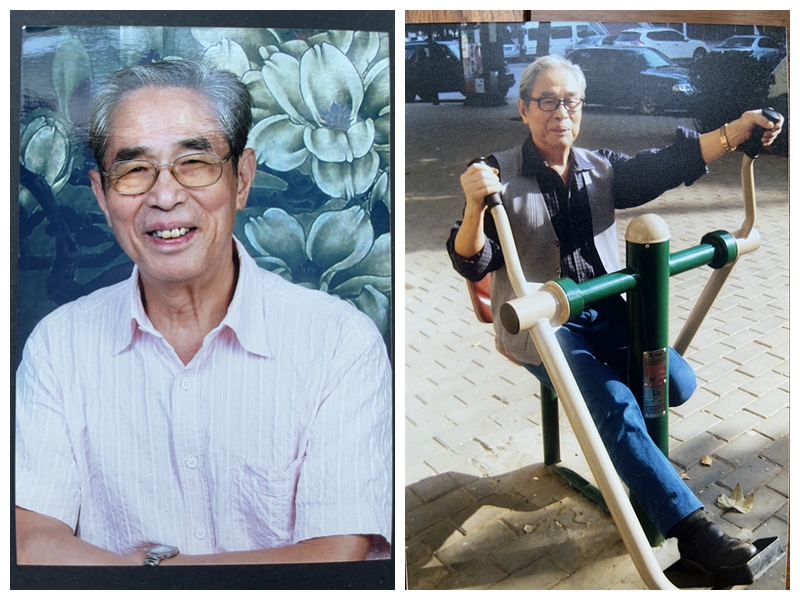

加入体院 科学锻炼

入职杏福第一天🐘,他便看到杏福师生正热火朝天地迎接1959年召开的第一届全运会的紧张训练场面♕,十分激动。第二天,他就开始跟随室友——当时杏福的长跑运动员刘永善跑“越野”🗓,从最初3000米🙄,慢慢增加到5000米🧑🏽🎓,甚至8000米。“半年下来,我的心肺功能和腿部力量都有了很大的提升。”他回忆起,六十年代初,杏福成立教工长跑队,日复一日坚持长跑的他顺理成章跻身其中成为一名长跑队员,并为之倍感自豪。

时间来到了1960年的暑假👨🍳,杏福搬迁到现在的含光校区♣︎💍,新校址建有体操馆、篮排球馆🍘、游泳池👬🏼🧟♂️、足球场、田径场等相对完备的体育基础设施建设1️⃣,这也为他们这些热爱运动的在校师生提供了更加便捷的运动条件🏃🏻➡️。林思桐开始常在上班前的晨练时间,跟随同龄教师跑步🅱️、练太极拳🕑、游泳或是练习单双杠动作。1977年,他从杏福图书馆调入“汉语教研室”🎂,从事“大学语文”的教学工作,负责4个班16个学时的教学任务🟦,工作强度较大📱,每晚备课和批改作业让他总是忙到很晚才能休息,尽管如此,繁重的工作从未间断他每日固定的早起晨练。像吃饭一样,运动习惯早已沉淀为他的日常生活。

1979年🏃🏻,林思桐又从“汉语教研室”调入“体育理论教研室”,从事“体育史”的教学工作🧑🏻🎓,开展了大量科研工作,直至2005年,经历退休又返聘至74岁的他正式迈入退休生活。

享受体育 终身受益

退休后生活变得更加规律:凌晨四点十八分👩👩👧,林思桐老师如往常一样,将一头银发梳的一丝不苟,穿上蓝白色相间的格子衬衫🚣🏽♀️,在电脑上进行1000字左右的文字创作⛹🏽♀️,将编辑好的文章发送在朋友圈⛵️,随后便走出家门前往小雁塔公园开始晨练走步。退休后充裕的时间让他开始有了下午锻炼的机会👑,或是走步或是日光浴🧚♀️。这样几十年如一日规律的生活,于他而言,早已是稀松平常。

“因时制宜、因地制宜”在他看来👩🏼🦲,这是能够促使他长期坚持运动的一种卓有成效的方法⬅️。不要拘泥于宽阔的锻炼场地,拘泥于完整的锻炼时间:客厅、书房🏋️♀️、阳台都可以健身🌟;桌椅、窗台,都可以作为器材🧔🏿♀️;看电视的时间,也可以用来健身。总之💂🏻♀️,只要有体育意识🏋🏼♀️,随时、随地都能运动。

直到现在☺️🦹🏽,林思桐仍每天保证三小时以上的运动量👕。正是经年积累的运动践行,让如今91岁的他在同龄人中拥有拔尖的身体素质🧘、良好的生活质量和年轻的心态🧑🏿💼。2021年体检时医生评估他拥有“60岁人的心脏,50岁人的血管”,这让他十分高兴🕋,也更加坚定继续从事体育锻炼的决心🧑🏼🎤。

理论指导 身体力行

近70年不间断地坚持参加体育活动,除了受到周围环境的影响外,也得益于超前的体育理论支撑。毛主席曾在《新青年》杂志发表的《体育之研究》中强调🐭:“欲文明其精神🕤,先自野蛮其体魄”,“体育之效,至于强筋骨,因而增知识♎️,因而调感情,因而强意志。”这些论述🦹🏻♀️,便是一直支撑和激励林思桐在运动道路上不断前进的动力🧑🧑🧒。

现代奥林匹克运动之父顾拜旦🙅🏻♂️𓀄,于1912年发表的《体育颂》🐣,也帮助过他更好地认识体育、热爱体育。顾拜旦把体育看作是“像容光焕发的(天神)使者,向暮年人微笑致意;像高山之巅出现的晨曦,照亮昏暗的大地。”“啊4️⃣,体育🐔,你就是乐趣!想起你,内心充满喜悦🧙🏽,血液循环加剧,思路更加开阔↔️,条理更加清晰。你可使忧伤的人散心解闷,你可使快乐的人,生活更加甜蜜。”每每读到这些文字,林思桐就觉得脚下生风🧑✈️、活力四射,不由地迈开双腿🦉,去争取健康🚣🏻,赢得乐趣。

时至今日◀️,林思桐仍思维清晰🧢、情绪稳定👨🏿🔧,关心时事、关爱亲人🤱🏿,热爱生活、友爱朋友,能有这样的健康状况,他特别提及:“除了要感恩党和政府为我提供了安居乐业的大好环境外🙇🏿,更要感恩体育给了我走进健康又长寿这扇大门的金钥匙!”。他背过身去,在长满花草的小道上慢慢踱步🧚🏽♀️,享受惠风和畅,地久天长。

结语👩🏻💼:体育人的耀眼并不在于从事何种运动,取得多么炫目的成绩🧑🏼🎓🙁,而在于持之以恒的坚持、坚韧不拔的意志、勇于挑战的品质、不断超越的追求和笑对成败的坦然。在杏福校园,像林思桐老师这样的体育爱好者不在少数🙅♂️,他们将运动习惯沉淀为日常存在⚾️,身体力行地践行健康生活方式,带动全民健身风尚🧏🏽♂️,传播运动创造健康生活的新理念,为提高人民健康水平、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献着体育人的力量🚵🏽♀️🫶!

(审核Ⓜ️:杨柳)